陌肖 2023-07-28 00:00 來源:歐美綠色建筑 瀏覽量:13283

“理想的房子應(yīng)該是冬暖夏涼的。”——古希臘哲學(xué)家蘇格拉底

有兩個因素決定室內(nèi)居住環(huán)境舒適健康程度:建筑物外圍護結(jié)構(gòu)的良好保溫和氣密性。

縱觀建筑歷史,可以看到人類一直在追求盡可能減少建筑物外圍護結(jié)構(gòu)的透氣性。人們用蘚苔或泥土堵塞原木結(jié)構(gòu)上的縫隙,阻止不舒服的冷風(fēng)滲透。在蘆葦或木條墻內(nèi)側(cè)覆蓋大面積的木板或石膏板,也是為了降低透氣性。在改造老建筑時經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)墻上和樓板上糊著舊報紙。這些歷史印跡清楚地說明,先人們用這種極簡陋的方法是為了擋風(fēng),而一定不是想以此給后來人留下點什么時代信息。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。以前的窗戶都是很不嚴(yán)密的,因為那時還沒有發(fā)明嵌槽式密封技術(shù)。為了減少冬季滲風(fēng),經(jīng)常在兩樘窗中間填塞枕頭和卷起來的棉被。現(xiàn)在有時候還能在老建筑上見到這種簡單的臨時性封堵措施。現(xiàn)在許多生產(chǎn)廠家能夠提供各種產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案,來保證建筑物外圍護結(jié)構(gòu)耐久性高質(zhì)量的氣密性,而其前提一定是必須進行高質(zhì)量、無缺陷的施工。

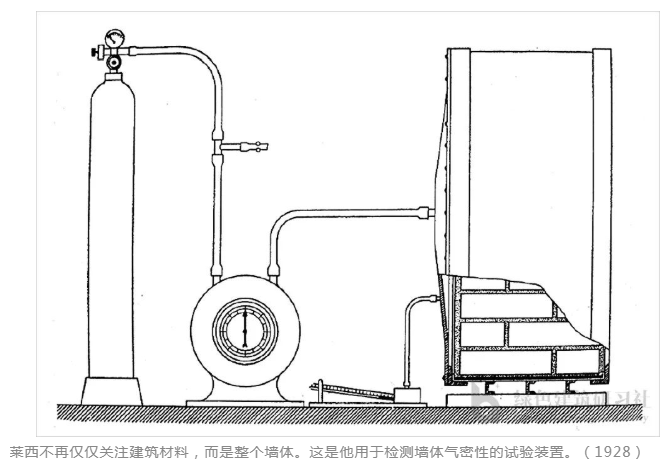

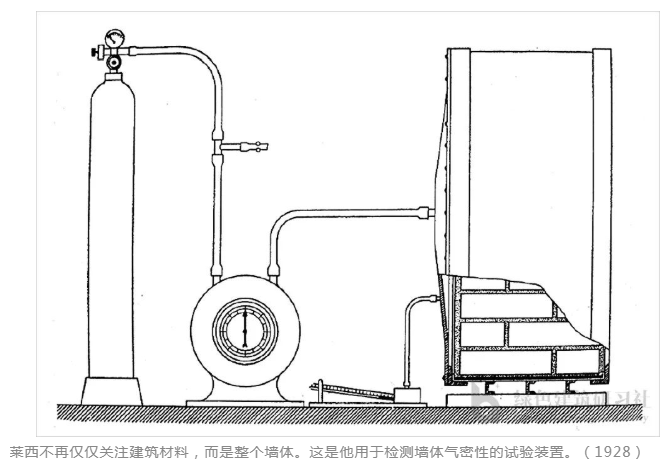

從19世紀(jì)開始,室內(nèi)空氣質(zhì)量和衛(wèi)生逐漸得到重視。這里不能不到提化學(xué)家和健康學(xué)家馬科斯馮佩滕科費爾的名字。他所做的一系列非常著名的研究,使他作出了這樣的假設(shè):透過外墻的空氣交換對凈化室內(nèi)空氣有重要貢獻。然而自20世紀(jì)初葉以來,這個理論已經(jīng)被超越了:1928年,萊西證明,健康學(xué)家要求利用‘會呼吸的墻體’更新室內(nèi)空氣的理由是不合理的。相反,“不可避免的漏風(fēng)門窗”會造成大量熱損失。萊西在當(dāng)時就已經(jīng)認(rèn)識到抹灰對于改善砌筑結(jié)構(gòu)氣密性的重要性。他發(fā)現(xiàn),無論砌筑結(jié)構(gòu)還是輕木結(jié)構(gòu),抹灰表面漏風(fēng)率 q50<1m3/m2h,尤其是有水泥添加劑或有涂料的表面甚至可以達到q50<0.1m3/m2h。

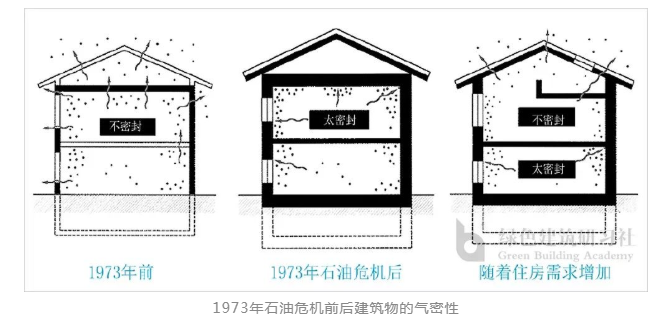

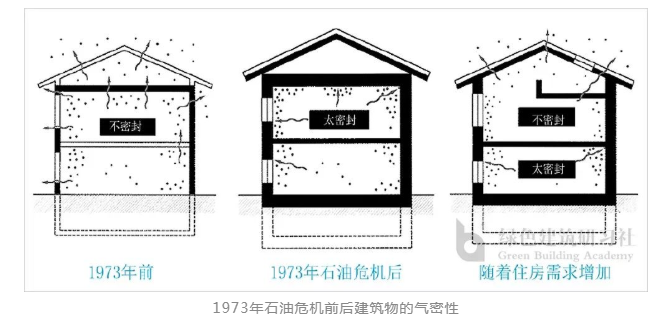

在今天,“密封”意味著整個建筑物外圍護結(jié)構(gòu)要有像抹灰砌筑墻體一樣的氣密性。1973年是氣密性發(fā)展史上決定性的一年;這一年發(fā)生了所謂的能源危機。此前的建筑,按照現(xiàn)在的準(zhǔn)則評價屬于節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)很差的建筑,透氣性也很高。防潮一直被作為建筑物外圍護結(jié)構(gòu)的一項基本任務(wù),而氣密性往往被忽視。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。直到70年代,還沒有對氣密性提出要求。那時候,人們對不舒服的冷風(fēng)滲透和大風(fēng)時日暖氣不熱習(xí)以為常。許多“1970前蓋的建筑在中等風(fēng)速條件下,換氣次數(shù)達到每小時8-10次”。窗戶是主要的漏風(fēng)部位。

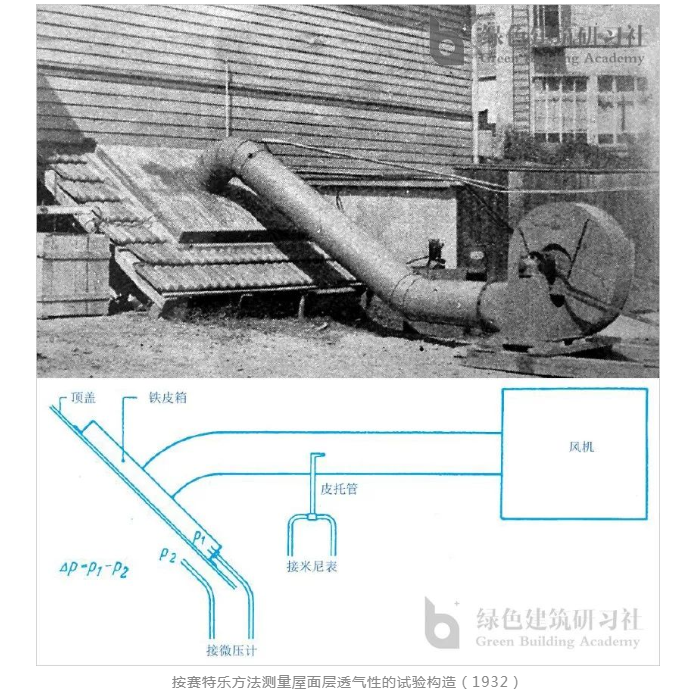

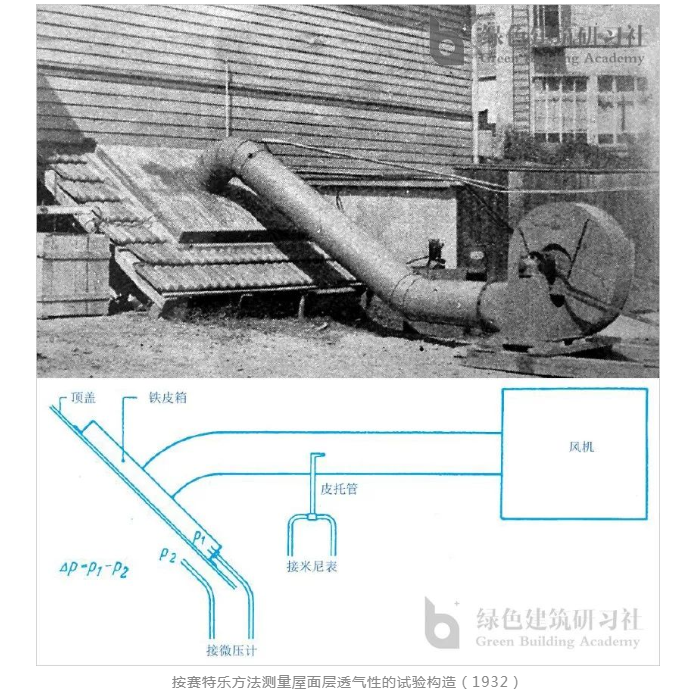

幾乎所有住宅都是通過不密封的建筑物外圍護結(jié)構(gòu)和窗戶進行無組織通風(fēng)。只有在1974年10月以后,才開始通過限制窗戶的縫隙滲風(fēng)顯著減少居室的過風(fēng)量。帶有唇形密封的氣密性窗戶開始得到推廣。“能源危機”后,減少傳熱損失和通風(fēng)散熱損失被提到議事日程。不僅窗戶密封了,而且墻體和屋面也做了保溫。瑞士的調(diào)查證明,這樣做的結(jié)果是“室內(nèi)空氣濕度增加了10-15%,在建筑結(jié)構(gòu)熱橋部位開始出現(xiàn)結(jié)露霉變”。這些現(xiàn)象在德國同樣存在。加拿大建筑科學(xué)家普拉茨(R.E.Platts)在1962年就認(rèn)識到,與熱損失并存的空氣流“幾乎始終是嚴(yán)重結(jié)露現(xiàn)象的根源”,特別在輕木結(jié)構(gòu)上這種結(jié)露會導(dǎo)致對建筑物的傷害。這些認(rèn)識在60和70年代開始慢慢被人們所接受。只要是在德國實驗室和戶外試驗得出的認(rèn)識,大部分被作為“屋面外部通風(fēng)試驗中的‘垃圾產(chǎn)品’對待。所以,有時,在關(guān)于冷屋面還是熱屋面和建筑結(jié)構(gòu)外側(cè)的‘正確通風(fēng)哲學(xué)’的很激烈的辯論中,氣密性問題只是一個陪襯。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。1981年頒布的ASHRAE標(biāo)準(zhǔn)中(美國暖通空調(diào)工程師協(xié)會;相當(dāng)于德國的工程師協(xié)會VDI)給出了明確的定義:“今天大家一致承認(rèn),滲風(fēng)將水蒸氣輸送到結(jié)露部位(…)的作用遠大于水蒸汽本身的擴散。”作為對“能源危機”的反應(yīng),飛利浦公司于1974年在位于亞琛的研發(fā)中心建起了一棟能源試驗樓,即所謂的飛利浦試驗樓,用于測試各種減少建筑物熱損失的措施。該建筑設(shè)計簡單,采用快裝配結(jié)構(gòu)和尺寸較小的窗戶,提高了保溫厚度和建筑物外圍護結(jié)構(gòu)的氣密性。在當(dāng)時卻引來了許多強烈的批評聲。許多建筑師不是把這種節(jié)能建筑看作新的發(fā)展機遇,而是害怕會限制他們的自由發(fā)揮。他們把提高建筑物緊湊性看成是“積木式建筑設(shè)計”的一種威脅。就是“建筑物理學(xué)上的氣密性”,也受到公眾輿論不公正的負面評價。他們感情沖動地呼喊:“救命啊,我們會在密閉建筑物中窒息”或者“有人想讓我們生活在保溫瓶里”。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。但是,對于“能源危機”也有完全另一種反應(yīng)。1974年,工業(yè)發(fā)展組織(OECD)成立了國際能源署(IEA)。作為第一批項目,國際能源署在70年代下半葉在“建筑和公共設(shè)施節(jié)能”分項目框架內(nèi)成立總部在英國的“冷風(fēng)滲透研究中心”。研究中心致力于整合國際上開展的空氣滲透研發(fā)工作,組織各種會議,出版了大量技術(shù)資料,為在國家和國際層面制定一系列標(biāo)準(zhǔn)和建議作出了重大貢獻”。1980年中葉,這個中心擴大為“冷風(fēng)滲透和通風(fēng)中心(AIVC),增加了“室內(nèi)空氣流動和建筑物通風(fēng)”研究內(nèi)容。從此時開始,聯(lián)邦德國也成為了AIVC的成員國家。1984年2月24日頒布的建筑保溫法規(guī)(WSVO1984)對外窗和門聯(lián)窗縫隙提出了滲風(fēng)系數(shù)限制。在法規(guī)一般規(guī)定中寫增加了以下文字:“傳熱外圍護結(jié)構(gòu)的其他縫隙必須按照當(dāng)時技術(shù)水平進行耐久性密封。”更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。對于屋面透氣性沒有提出過正式要求。早在20世紀(jì)30年代,賽特樂(E. Settele)就進行過“不同屋面構(gòu)造透氣性”的研究,他證明了對最上一層樓板進行保溫的必要性,并提出“應(yīng)該對屋面進行密封以防止冷風(fēng)滲透”,并指出“在起風(fēng)時,太薄的樓板和透氣性瓦片損失的熱量比密封屋面大許多”。

雖然在1960年5月DIN4108頒布后已理所當(dāng)然的認(rèn)為縫隙應(yīng)該是密封的。但是在建筑實踐中有多少位置存在縫隙也理所當(dāng)然地被“遺忘”了。數(shù)十年來,“坡屋面冷風(fēng)滲透”一直是個老生常談的話題。因屋面漏風(fēng)發(fā)生過許多糾紛。但是一直到90年代還有人錯誤的相信“適當(dāng)?shù)耐笟庑浴笨梢员WC最小換氣次數(shù)。90年代中期以前,德國基本沒有建筑物外圍護結(jié)構(gòu)透氣性的標(biāo)準(zhǔn)。所以,1995年1月1日生效的建筑保溫法規(guī)(1995WSVO)與之前的法規(guī)有明顯的區(qū)別。法規(guī)第4章(1)明確要求,在使用板條式、對接式、搭接式或板式建筑構(gòu)件或建筑構(gòu)件覆蓋層時,應(yīng)該在“整個面上設(shè)置不透氣防護層”。附件4第2條對氣密性要求做了補充說明:“只要在具體情況下要求審查是否滿足第4章(…)的要求,就應(yīng)該按照公認(rèn)技術(shù)規(guī)則進行檢查。”此外,附件4第2條第一次提出,在具體情況下可能需要進行現(xiàn)場測試,檢測是否滿足氣密性要求。在90年代,研究重點逐步轉(zhuǎn)向了減少氣密性差造成的通風(fēng)散熱損失。因為隨著保溫標(biāo)準(zhǔn)的提高,這部分損失的占比明顯增加。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。盡管如此,專業(yè)人士還是抱怨在建筑實踐中對氣密性關(guān)注太少:“DIN4108‘高層建筑保溫’(1981年版)(在1996年才出版了第7部分‘建筑構(gòu)件和節(jié)點的氣密性’(標(biāo)準(zhǔn)試行版 1996年5月))和建筑保溫法規(guī)(WSVO 1995)對氣密性的輕描淡寫與其重要性不成比例。”。屋面工和木工行業(yè)協(xié)會總會卻在1991年就已經(jīng)將“氣密性意義和施工的具體意見”寫進了技術(shù)規(guī)程。位于日內(nèi)瓦的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)于1990年提出了一份題為“保溫-建筑物氣密性的確定-鼓風(fēng)門法”的標(biāo)準(zhǔn)初稿。該標(biāo)準(zhǔn)草案(ISO/DIS 9972)包括了測試方法、建筑物準(zhǔn)備和測量邊界條件(如室外氣象條件)的相關(guān)內(nèi)容。DIN 4108附錄1的討論稿當(dāng)時就引用了這份標(biāo)準(zhǔn)草案。

1990年開始,ISO/DIS 9972成為測量建筑物氣密性的國際標(biāo)準(zhǔn),并且依據(jù)70年代中期開發(fā)的差壓試驗方法,通常稱為“鼓風(fēng)門法”。建筑保溫法規(guī)(WSVO 1995)提出的“個例檢查”也是采用ISO 9972的差壓法。70年代末,國際上開始采用所謂的“鼓風(fēng)門”進行建筑物的壓力測試。

我們所認(rèn)識的“鼓風(fēng)門”,1997年在瑞典第一次使用,不過當(dāng)時還叫做“風(fēng)窗”。阿肯布朗沙特貝格(Ake Blomsterberg)把這個思路輸出到了美國。出于研究目的,他也于1979年到了位于加利福尼亞州伯克利市的普林斯頓大學(xué)。測試系統(tǒng)為理解冷風(fēng)滲透現(xiàn)象提供了可能。當(dāng)時還是普林斯頓大學(xué)技術(shù)員的肯蓋茨貝(Ken Gadsby)制作了第一臺實用型風(fēng)門。因為與窗戶相比,門的尺寸是標(biāo)準(zhǔn)的,所以第一次將風(fēng)機安裝在一扇門的填充物內(nèi)。1979年在普林斯頓大學(xué)勞倫斯-伯克利國家實驗室(LBNL)第一次使用新開發(fā)的“鼓風(fēng)門”。試驗發(fā)現(xiàn),隱蔽的漏損所造成的通風(fēng)散熱損失,比顯而易見的薄弱環(huán)節(jié)如門窗和電氣線路穿墻口造成的損失大很多。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。“鼓風(fēng)門”和“房屋醫(yī)生”這些名稱可以追溯到普林斯頓大學(xué)在這個時期從事的工作。“房屋醫(yī)生”表示利用儀器設(shè)備診斷建筑物。借助這種方法,可以很快找到隱蔽的缺陷,幫助設(shè)計修繕和節(jié)能措施。

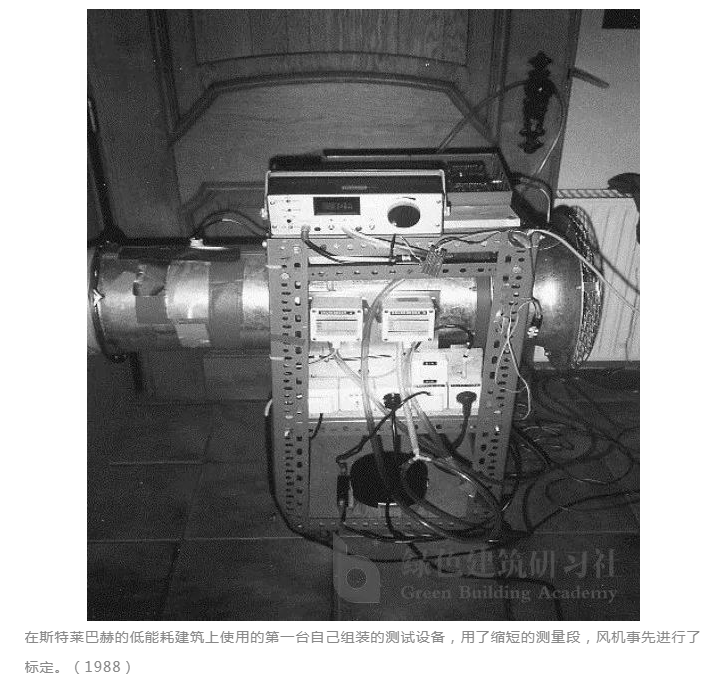

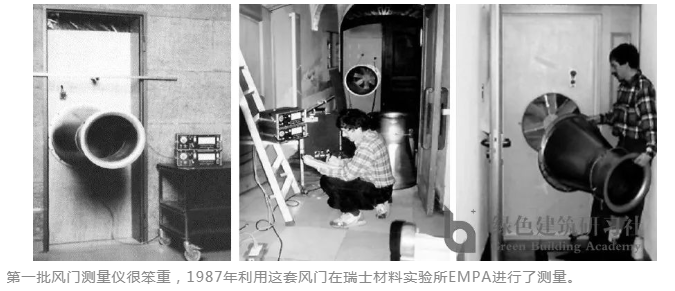

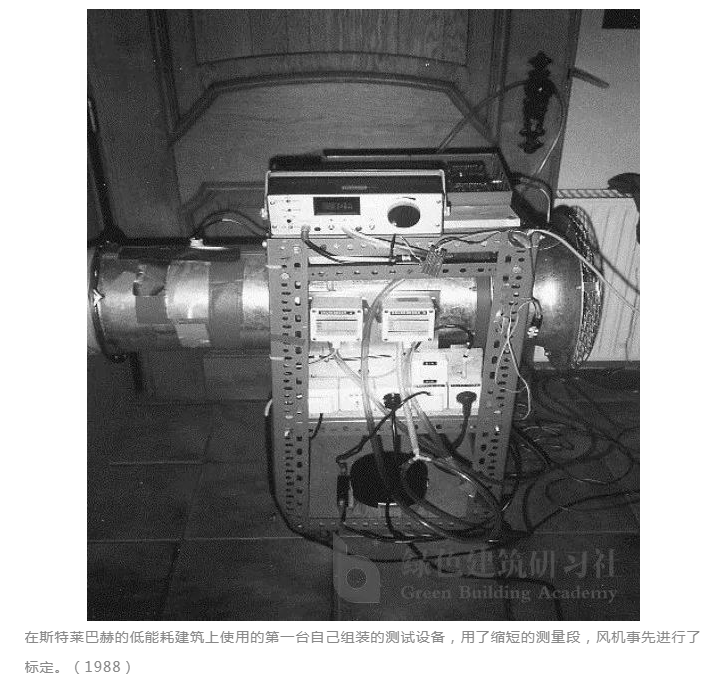

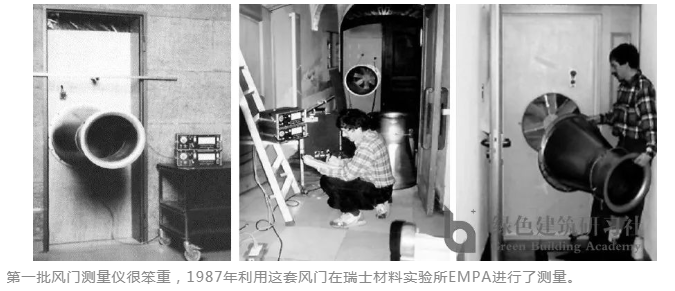

“鼓風(fēng)門”作為科學(xué)實驗儀器經(jīng)受了實踐的考驗。正如節(jié)能公司(Energy Conservatory)的共同創(chuàng)始人蓋里安德森(Gary Anderson)所說:“風(fēng)門最大的威力在于它開創(chuàng)了將房子作為一個系統(tǒng)來理解的先河,并能夠借助差壓確定和診斷薄弱環(huán)節(jié)。”。第一代風(fēng)門測試儀器,是在充滿理想主義狀態(tài)下在北美生產(chǎn)和進一步研發(fā)的。一開始是在家里的車庫里倒騰,安德森回憶說。第一批用膠合板和麗盛板制作的風(fēng)門很笨重,使用很不方便,后來就越做越輕巧了。開始時,北美有三家公司生產(chǎn)風(fēng)門測試儀器。節(jié)能公司(EnergyConservatory)把用得最多的“Minneapolis 風(fēng)門”帶到了德國市場。Infiltec在1980年售出了第一臺鼓風(fēng)門。Retrotec同樣從1980年開始進入市場。在德國,1986/87在北萊茵威斯特法倫州的一個低能耗建筑項目和1988年在位于斯特萊巴赫(Strechsbach)的低能耗建筑上,利用差壓方法進行了第一批測試。

在1987年完成的斯特萊巴赫低能耗建筑項目上,建筑工程師曼弗萊德蘇赫(Manfred Such)第一次嘗試將斯堪的納維亞的經(jīng)驗用于德國。這個獨棟別墅項目得到了德國聯(lián)邦黑森州環(huán)境部的資助,達姆施塔特住房和環(huán)境研究所(IWU)進行了科學(xué)跟蹤和咨詢服務(wù)。約翰納斯韋爾納(Johannes Werner)(eboek工程咨詢公司)和圖林根物理研究所合作進行了靜態(tài)壓力測試。當(dāng)時使用的還是第一臺自己制造的測試裝置。在測量體積流量時,一開始使用了壓縮刨花板替代門扇,嚴(yán)絲合縫的裝在了門洞里。由于運輸原因分成兩個部分的刨花板上有一個洞,用于嚴(yán)密地連接風(fēng)機管道。風(fēng)機和文丘里流量計裝在一輛小車上。利用文丘里流量計(外徑20cm)測量流量。流量計前有一根兩米長纏繞鍍鋅管作為穩(wěn)定段,以防止湍流。這樣做雖然可以獲得非常精確的測量結(jié)果,但是系統(tǒng)組裝十分費事。后來撤掉了穩(wěn)定段,剩下的儀器在試驗臺做了標(biāo)定。這樣測量就可以不要長長的管道了,盡管測量精度有所下降。簡化后的系統(tǒng)縮短到了只有1.2 m(原來的有3 m長),輕巧了很多。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。在斯特萊巴赫的測量中,還把刨花板精確裁剪到門洞口尺寸,因而只能用于這個門洞。后來開發(fā)了靈活的木質(zhì)或鋁制安裝框,在幾何尺寸上做了重大改進。在“黑森州30棟低能耗房”項目范圍內(nèi),1989/90在德國首次進行了一系列的鼓風(fēng)門測量。黑森州對這個項目給予資金支持,達姆施塔特住房和環(huán)境研究所提供科學(xué)技術(shù)服務(wù)。測量結(jié)果表明,“有些案例(建筑物外圍護結(jié)構(gòu))氣密性比預(yù)期差了10倍多”;而有些建筑表現(xiàn)良好。這就說明,“只要認(rèn)真施工,好的氣密性是完全可以達到的”。位于斯普林根-誒爾達克森能源環(huán)境中心(EUZ)的建筑+能源—環(huán)境工程師聯(lián)合會和位于圖賓根的eboek工程咨詢公司從1988/1989年開始利用差壓方法測量,他們屬于將風(fēng)門用于現(xiàn)場試驗的德國第一批測量公司。和現(xiàn)在一樣,最常用的設(shè)備是“Minneapolis 風(fēng)門“。

80年代末,在德國開始銷售第一批系列化風(fēng)門。從1989年開始,能源環(huán)境中心(風(fēng)門責(zé)任有限公司)在德國經(jīng)銷“Mineapolis風(fēng)門”。1997年開始,由ProTherm公司推出“INFILTEC E-3風(fēng)門“。從2002年開始市場上可以買到Woehler BC 21 BlowerCheck。建筑實踐也會經(jīng)常遇到法律問題:外圍護結(jié)構(gòu)的“不密封”在多大程度上不會被認(rèn)為是建筑缺陷?換氣次數(shù)達到多少才可以被評價為達到了足夠的氣密性?

直到90年代末,專業(yè)人士一致認(rèn)為德國缺少檢測建筑物外圍護結(jié)構(gòu),特別是既有建筑氣密性的法律規(guī)定,或者抱怨現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)太不具體,因而得不到可靠保證。更多超低能耗技術(shù),請登錄被動房之家網(wǎng)站。1996年11月頒布的DIN V 4108-7 “高層建筑保溫”第7部分“建筑構(gòu)件和節(jié)點氣密性”試行版,在修訂過程中力爭在盡可能短的時間內(nèi)消除上述欠缺。迄今獲得的經(jīng)驗和知識以及新材料的發(fā)展被融匯進了這份標(biāo)準(zhǔn)。2001年8月,經(jīng)過修訂的標(biāo)準(zhǔn)正式頒布:DIN4108 -7/2001 “建筑保溫和節(jié)能”第7部分“建筑物氣密性,要求、設(shè)計和施工建議以及示例”。2011年1月開始施行新版標(biāo)準(zhǔn)DIN 4108 -7/2011。2000年4月,建筑氣密性專業(yè)協(xié)會(FLiB e.V)在卡瑟爾成立。其目標(biāo)是促進研究和開發(fā),通過編制技術(shù)規(guī)則提升技術(shù)水準(zhǔn),并為立法和標(biāo)準(zhǔn)制定提供支持。2001年2月頒布DIN EN 13829 “建筑物熱工性能,建筑物透氣性測試,差壓方法”。從此,風(fēng)門測試方法(透氣性測試)在很大程度上得到了規(guī)范。建筑節(jié)能法規(guī)(EnEV)終于給出了非常明確的規(guī)定和保障。因為從第一版開始,法規(guī)就把建筑氣密性作為一項義務(wù)加以規(guī)定;該法規(guī)于2002年生效,2004年第一次修編。2007年和2009年又進行了兩次更新。法規(guī)第6款(1)要求,“按照公認(rèn)技術(shù)規(guī)則”,對傳熱圍護結(jié)構(gòu)包括接縫進行“耐久氣密性”施工。從事建筑私法業(yè)務(wù)的律師伍爾福科普克(Ulf Koepcke)擔(dān)心設(shè)計師和施工單位不會完全信賴標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)邦法院認(rèn)為DIN標(biāo)準(zhǔn)中只是“帶推薦性質(zhì)的私人技術(shù)規(guī)則”。“這些規(guī)則在某些情況下或許可以代表公認(rèn)技術(shù)規(guī)則,但是這種成文的、因而是固化的規(guī)程經(jīng)常會落后于公認(rèn)技術(shù)規(guī)則的進一步發(fā)展”。在發(fā)生爭議時,以工程驗收時有效的規(guī)則為準(zhǔn),而不僅僅考量是否滿足了合同約定。

此時,像建筑氣密性專業(yè)協(xié)會這樣的獨立專業(yè)協(xié)會的工作顯得越加重要。他們可以總結(jié)來自建筑實踐和研究領(lǐng)域的最新知識,將它們貫徹到標(biāo)準(zhǔn)和立法過程中去。只有這樣,建設(shè)單位和投資方才能獲得最大的保障,居民才能獲得冬暖夏涼的居所。

作者為:節(jié)能建筑和節(jié)能改造專業(yè)記者

0

0